虫歯の治療

虫歯とは

歯がしみたり、痛かったり、黒っぽい感じがする。。。。。。

特に痛みは、耐え難いものがありますよね。

冷たい飲み物がしみたり、咬むとピリピリ感じたり、ひどくなると、ズキズキしたり。

一本の歯なのに、いろいろな痛みを感じるのが特徴ですね。

また、痛み止めを飲めば、歯の痛みがなくなる場合もありますが、痛みが酷いと、薬も効かないし、湿布も貼れない。

何をやっても、痛みがおさまらないという状態に記憶はありませんか?

ちょっとでも違和感や痛みがあると、食事もままならないことがあります。

そうなんです。

これは、虫歯かもしれません。しっかりと診断して治療が必要です。

そして、虫歯には進行段階があります。

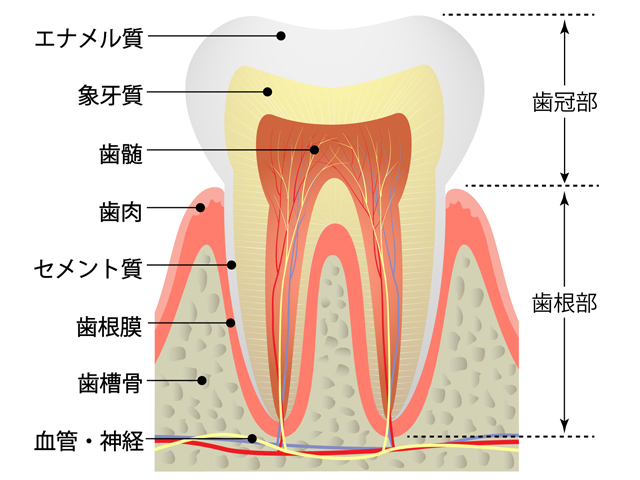

歯の構造について

歯は、歯冠部において3つの層で構成されています。

エナメル質

外側に歯をコーティングするようなイメージで、エナメル質があります。

一番硬くて丈夫で透明感があり修復機能もあります。さらに、神経が通っていないので、痛みも感じません。

象牙質

エナメル質と神経の間にあります。象牙質は、少し黄色がかった柔らかい部分です。

歯がすり減ったりして、エナメル質が削れてくると、象牙質が出てきます。

柔らかいので虫歯になりやすく、神経も通っているので、しみたり痛みを感じます。

修復機能はありません。

歯髄

いわゆる神経ですね。歯の真ん中にあります。

血管も通っており、血液も行き来します。

歯の健康のためにとても重要な部分です。

神経がなくなってしまうと変色し、歯はとてももろく、砕けやすくなり、抜けやすくなります。

下記の虫歯の進行度でもご説明しますが、虫歯がひどくなるにつれて真ん中に近くなっていきます。

その虫歯を治療するために、削られてしまった歯は、もともとの歯の機能を回復させるために、詰め物をしたり、被せものをしたりする必要があります。

「削った量や場所」、「歯の生え方」、「患者さんの治療に対する考え方」などによって、

補うパーツ(補綴物:ほてつぶつ)はいくつものパターンから選択されます。

最後に、代表的な補綴物についてご説明いたします。

虫歯の進行度

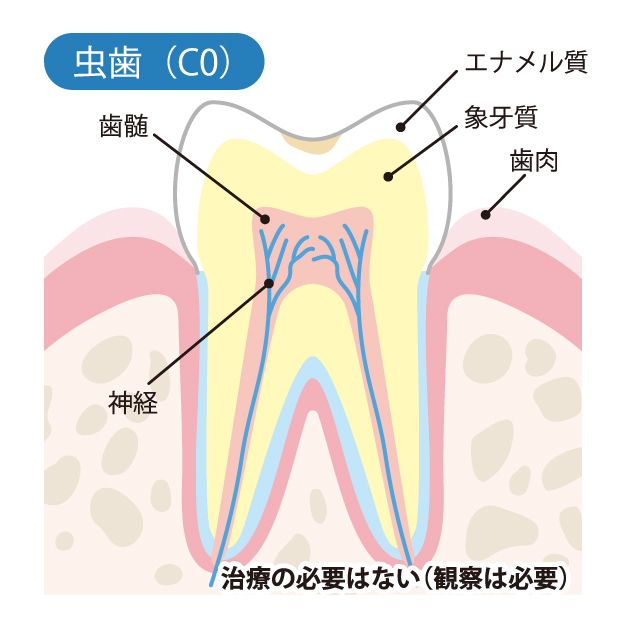

CO - エナメル質初期う蝕

歯に穴はあいていませんが、虫歯菌により出された酸の影響で脱灰が起きている状況です。

歯の表面から、ミネラル分が溶け出している状態なので、白っぽく見えます。

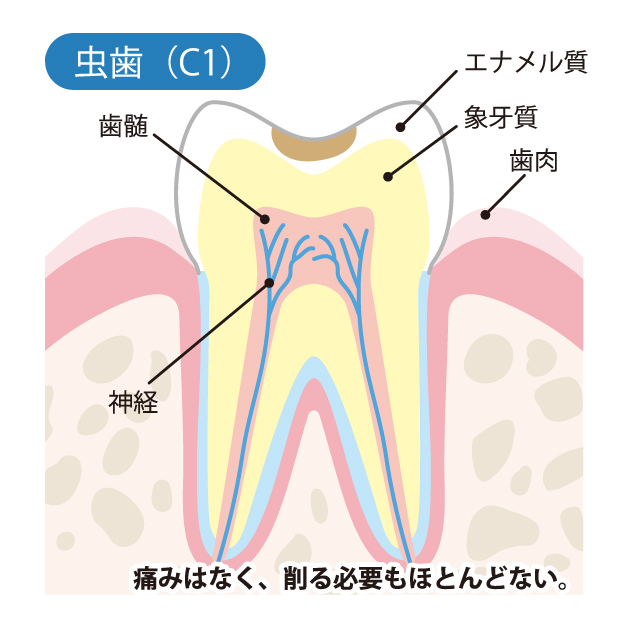

C1 - エナメル質の虫歯

ほとんど、自覚症状はありません。

虫歯がエナメル質(歯の一番外側の硬い部分)までに、限られた虫歯です。

ここで、治療できれば痛みもあまりありません。

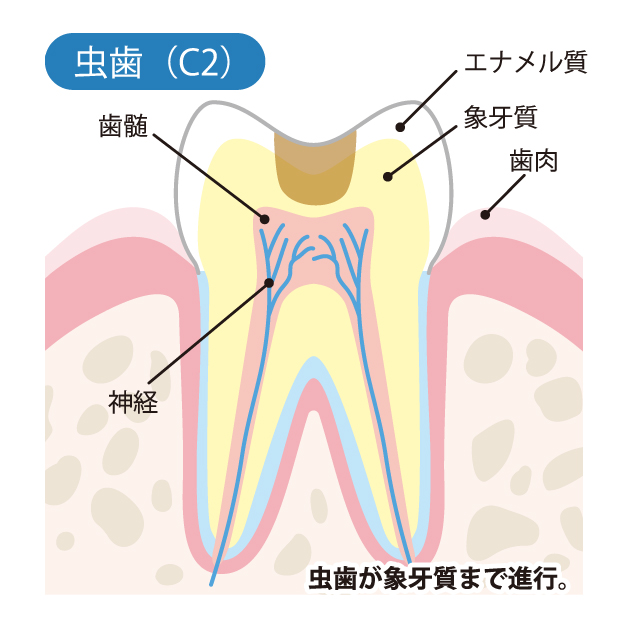

C2 - 象牙質の虫歯

冷たいものや甘い物がしみたり、まれに咬むと痛いときもあります。

歯の内部の少し深めの場所(象牙質)まで虫歯が進んだ状態です。

詰め物や部分的な金属などで治すことが多いです。

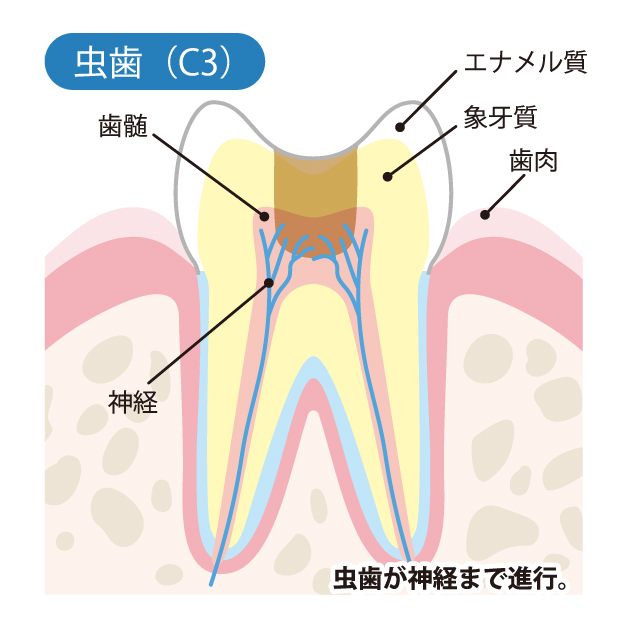

C3 - 神経まで侵された虫歯

範囲:歯髄(Pul)

歯髄が炎症を起こす歯髄炎のことです。虫歯が深かったり、打撲したりすると、歯の中心にある歯の神経や血管に炎症が出て痛みが生じます。治療によって痛みや染みる感じが改善すれば神経を残せますが、炎症が強く痛みが続くようですと神経を取る「抜髄」という処置が必要になります。(あまりに炎症が強いと麻酔が効かないため、先に神経を落ち着かせてからの処置が必要になる場合もあります)

範囲:根周囲組織(Per)

Per(ペル)は、神経が虫歯などによって歯の中で死んでしまい炎症を起こした状態をいいます。治療を行い被せものをした歯でも内部で細菌が増えてくると根の先に炎症が出てきて痛みがおきてしまいます。最初は噛むと痛かったり、浮いた感じ、響く感じがしますが、ひどくなると腫れて膿をもったりします。

PulもPerも神経がすでに死んでいるか、生きているかの違いはありますが根の中を綺麗にする根管治療という処置が必要になります。

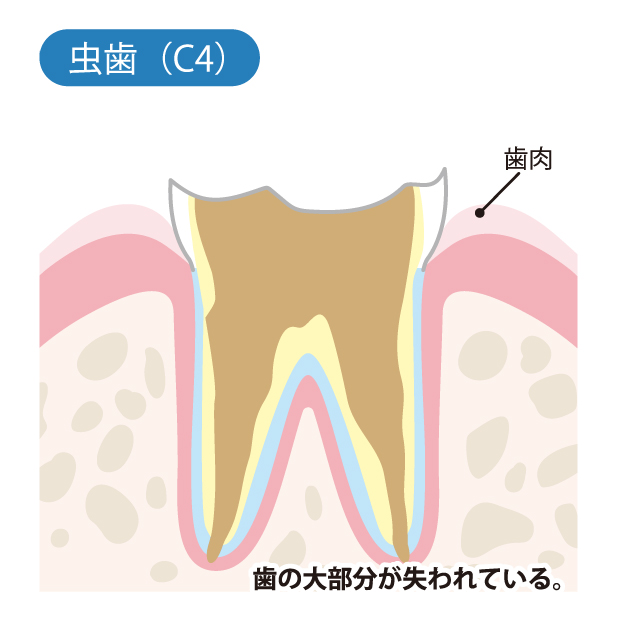

C4 - 残根-歯冠が崩壊した虫歯

腐った根が残り、周囲に膿がたまることがあります。歯を抜かなければいけない状況です。

この状態で放置しておくと、歯に土台を立て、被せもので機能を補うことができなくなってきます。

また、虫歯が他の歯に感染することを防ぐためにも、歯を抜く治療を選択する場合が多いです。

歯を抜いたあとは、入れ歯、ブリッジ、インプラントの3つの選択肢から、治療を選ぶことになります。

補綴物(詰め物・被せ物)について

(参考写真は自由診療での制作物を使用しています。)

インレー(つめもの)

C2くらいまでの虫歯で作る詰め物です。

クラウン(かぶせもの)

欠けてしまった歯の周りを削って土台にし、その上に理想的な歯の形を再現した新しい歯の形のものを装着(かぶせる)ものです。

また、神経をとってコアを入れている患者さんにもクラウンを装着することが多いです。

コア(支台)

神経をとってしまった歯は、もろく失いやすいです。

そこに、支台(コア)を立てて、その上からクラウンを被せます。

ブリッジ

歯を何本か失ってしまったときに、その周りの歯を土台にして橋かけをする方法です。

メリットは補綴物の選択肢が多く、インプラントに比べ安価にすみます。

デメリットは、失った歯の隣の歯が元気な歯でも、削って土台にしなければいけません。

治療が終わっても、虫歯が再発してしまう理由

一般的な虫歯の治療は、虫歯を取ったあとの穴に樹脂や金属などの詰め物で穴を塞ぎますが治療してあったはずの歯が、再び詰め物の奥に虫歯ができていた経験はありませんか? どうして詰め物の奥が、虫歯になってしまうんでしょうか?

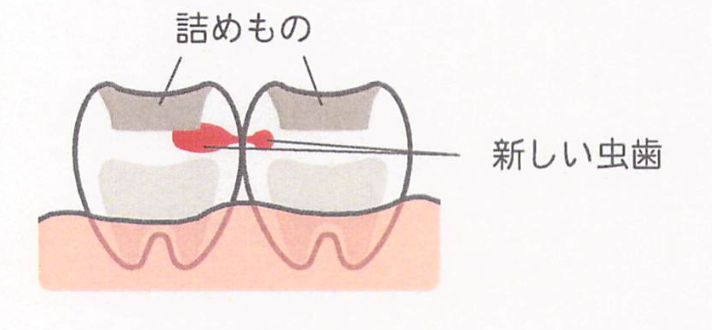

① - 別の場所からの虫歯の侵入

たとえば、歯のかみ合わせ面(上面)のみ詰め物が入っている場合、歯と歯の間(側面)などの表から見えない場所から新たに虫歯菌が入り込み、以前詰めた部分の奥に虫歯が進行することがあります。

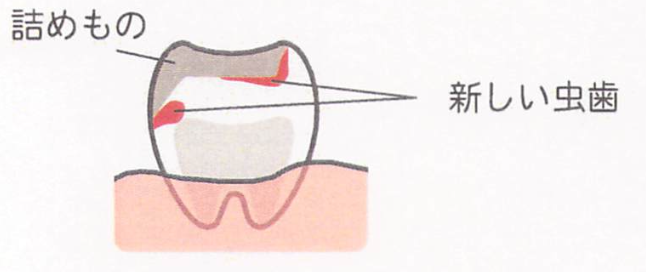

② - 詰め物の周囲からの虫歯の侵入

人工物である詰め物自体は、虫歯になることはありません。しかし、その詰め物の「周り」が虫歯になると、詰め物の奥に虫歯が進行していくことがあります。

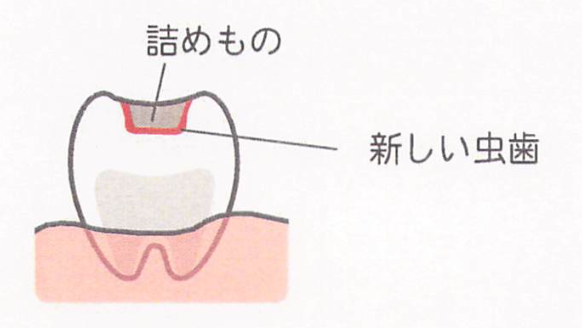

③ - 外れかかった金属からの虫歯の進行

歯に金属などがはめ込まれている場合、セメントなどの劣化が原因で金属が完全に外れることなく、わずかに「カタカタ」と動いている場合、僅かな隙間から虫歯菌が入り込み、金属の下に虫歯を作ることがあります。

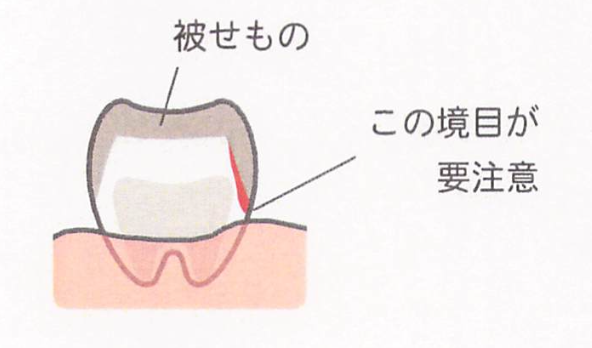

④ - 被せてしまえば虫歯にならない?

人工物は虫歯になったりはしないため、歯の表面をすべて覆ってしまう「被せるタイプ」の治療を行えば、歯の表面からの虫歯は完全に防げるはずです。ですが、金属の表面から虫歯にはならなくても、金属と歯の境目は注意が必要になります。

どのような被せ物でも、必ず「境目」があり、多くの場合その場所は、歯と歯茎の境目付近に重なります。歯に金属やセラミックなどを被せた場合は、歯の表面よりもむしろ歯と歯茎の境目となる歯の根元にブラッシング時の意識を集中させる必要があります。

だから - 歯科の治療は終わったあとが勝負!

「治療が終わっても、虫歯が再発してしまう理由」を説明しました。

このことを歯科用語で、二次カリエスと言います。つまり、虫歯の治療をしたあとに再び虫歯になることなんですね。虫歯の治療をしたら、二度と虫歯にならない訳じゃないと言うお話をしました。虫歯の治療で、詰めたり被せたりしたところと自分の歯との境は、微妙な段差があるので、そこから虫歯になりやすいです。

また、詰め物や被せ物も時間が立つにつれて傷んだり、隙間ができたりして虫歯になるなどがあります。

もちろん、詰め物や被せ物をしないようにする虫歯予防がいちばんです。そして、万が一詰め物や被せ物をする時、適合がよく、より自分の歯との段差を少なくしてくれる素材を選ぶことも二次カリエス対策の一つ。

そして、虫歯治療が終わったあとがとても大切!

長く健康な歯の状態が続くように、日々の家庭でのケアと、定期的な歯科医院でのメンテナンスが重要です!

虫歯は、早期発見・早期治療が大切です

少しでも「しみる」「痛い」と感じたら、我慢せずにご相談ください。

ご予約・お問い合わせはこちら